vu

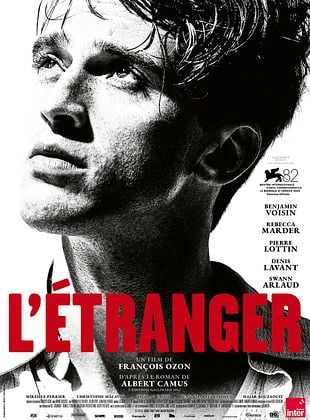

L’étranger

2025

Porter au cinéma un roman d’Albert Camus n’est pas une sinécure. D’autres, comme Visconti, s’y sont essayés avec plus ou moins de succès. En filmant en noir et blanc, François Ozon, choisit de replacer le roman dans son contexte colonial.

L’étranger de Camus est un monologue où le héros décrit l’absurdité de la vie. Le porter à l’écran suppose de choisir un décor, camper des personnages, imaginer des dialogues qui seront fixés par la caméra. Les choix d’un cinéaste contraignent l’imagination de l’auditeur d’une manière plus importante que ne le fait un roman.

Le décor est celui d’Alger, ville coloniale dans les années 30. Un document d’archives vante les bienfaits de la colonisation. Pourtant, la vie des indigènes traverse l’écran sous forme de femmes voilées, de jeunes désœuvrés ou du chant du muezzin. Le générique du film révèle la tragédie qui se noue : « j’ai tué un arabe. » dit Meursault (Benjamin Voisin) aux autres prisonniers.

François Ozon filme le début du drame sans mots dire. Un télégramme vous avertit que la mère du héros est décédée. Meursault se rend à la maison de retraite. Il assiste sans verser de larmes à une veillée funèbre et un enterrement en latin. À son retour à Alger, Meursault retrouve Marie (Rebecca Marder), une jeune dactylo qui le demande en mariage. Il répond sans fard : « cela n’a pas d’importance. » Et pourtant, Marie restera fidèle, admirant son parler-vrai, témoignant à son procès et visitant Meursault dans sa prison.

Entraîné par son voisin à couvrir le triste travail d’un proxénète, Meursault le défend au point de tuer le frère d’une prostituée maure. Le cinéaste lui donne un nom, là où Camus avait préféré ne pas nommer. C’est une des seules fois où une voix-off reprend le récit du crime : « C’était comme quatre coups brefs que je frappais à la porte du malheur. »

Le procès est aussi mécanique qu’un procès stalinien. On reproche à Meursault son manque de sentiments à l’égard de sa mère plus que de sa victime. L’avocat s’en émeut. Le procureur veut des faits pour soutenir une interprétation absurde : Meursault a une âme de criminel. Le juge l’envoie à la guillotine, au nom du peuple français.

C’est dans le dialogue final avec l’aumônier de prison que Meursault révèle sa révolte contre une société et une Eglise qui lui impose un sens absurde. Exténué par cette altercation, il s’endort sur sa couche avant d’être réveillé par le soleil d’Alger. Et c’est là qu’il redécouvre la douceur de vivre . « Il faut imaginer Sisyphe heureux » sont les mots qui terminent Le mythe de Sisyphe.

L’étranger donne chair à la philosophie de l’absurde que Camus va développer dans son essai. Mettre en scène aujourd’hui un tel roman est un pari risqué. François Ozon le gagne avec brio : ne devenons-nous pas étrangers à un monde qui perd son sens ?

Bertrand Heriard, aumônier du secteur de Marseille.